Individuelle Therapien für Kommunikationsstörungen in Fislisbach

Effektive Therapien für klare Kommunikation

Erfahren Sie mehr über unsere massgeschneiderten Therapien, die darauf abzielen, individuelle Kommunikationsbedürfnisse zu erfüllen und langfristige Fortschritte für eine verbesserte Sprache und Sprechfähigkeiten zu ermöglichen.

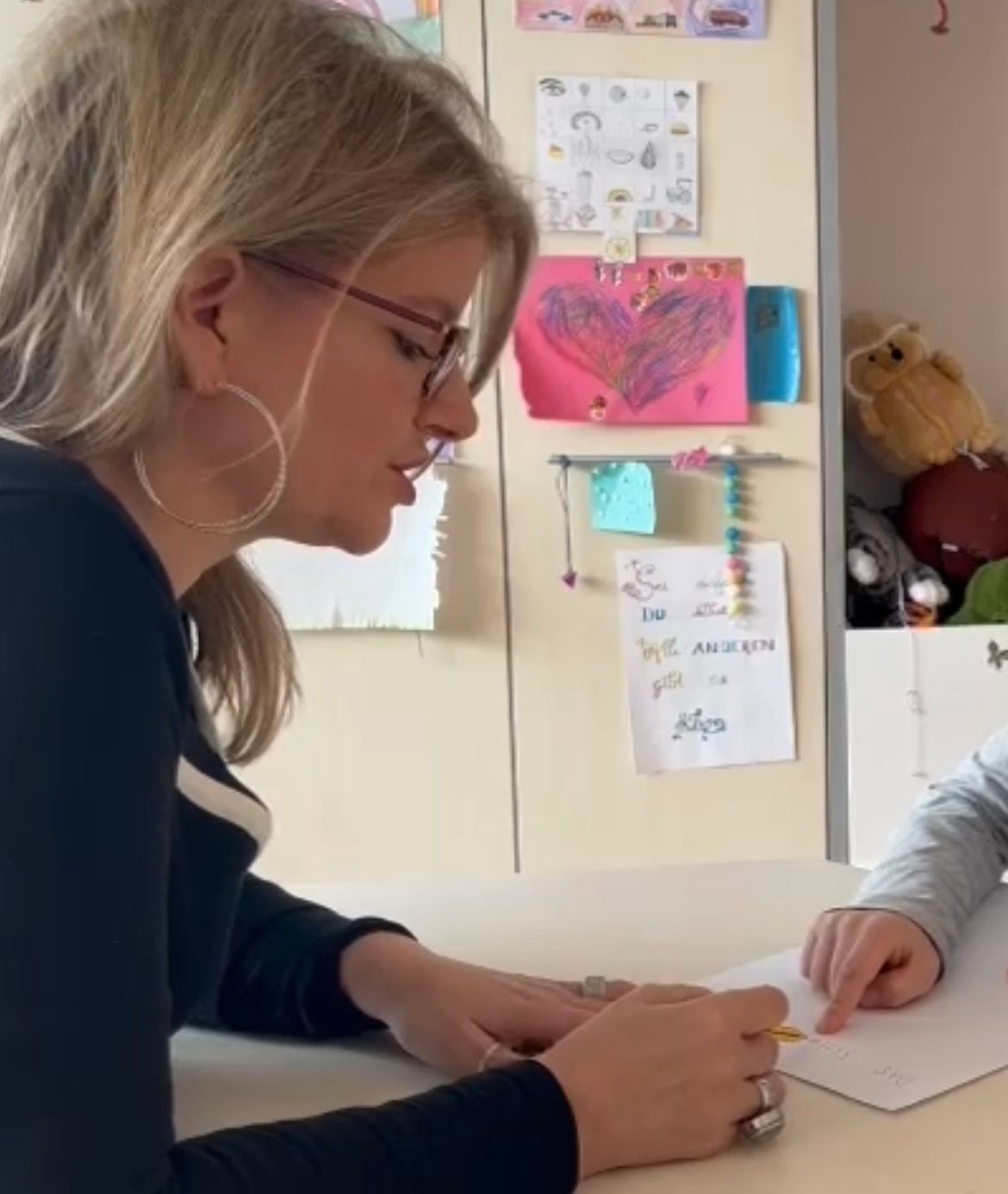

Persönliches Erstgespräch für individuelle Therapieziele

In unserem Erstgespräch definieren wir gemeinsam Ihre Ziele, bewerten den aktuellen Stand und besprechen die passende Therapieform. Anschliessend legen wir gemeinsam Massnahmen fest, um Ihre Ziele zu erreichen.

Unser umfassendes Therapieangebot im Überblick

Entdecken Sie unsere vielfältigen Therapiemöglichkeiten für eine stärkere und klarere Kommunikation.

Legasthenie

Bei Legasthenie bieten wir spezialisierte Therapien zur Verbesserung der Lese- und Schreibfähigkeiten an.

Spracherwerb

Unsere Therapien zum Spracherwerb unterstützen Kinder und Erwachsene dabei, ihre sprachlichen Fähigkeiten optimal zu entwickeln.

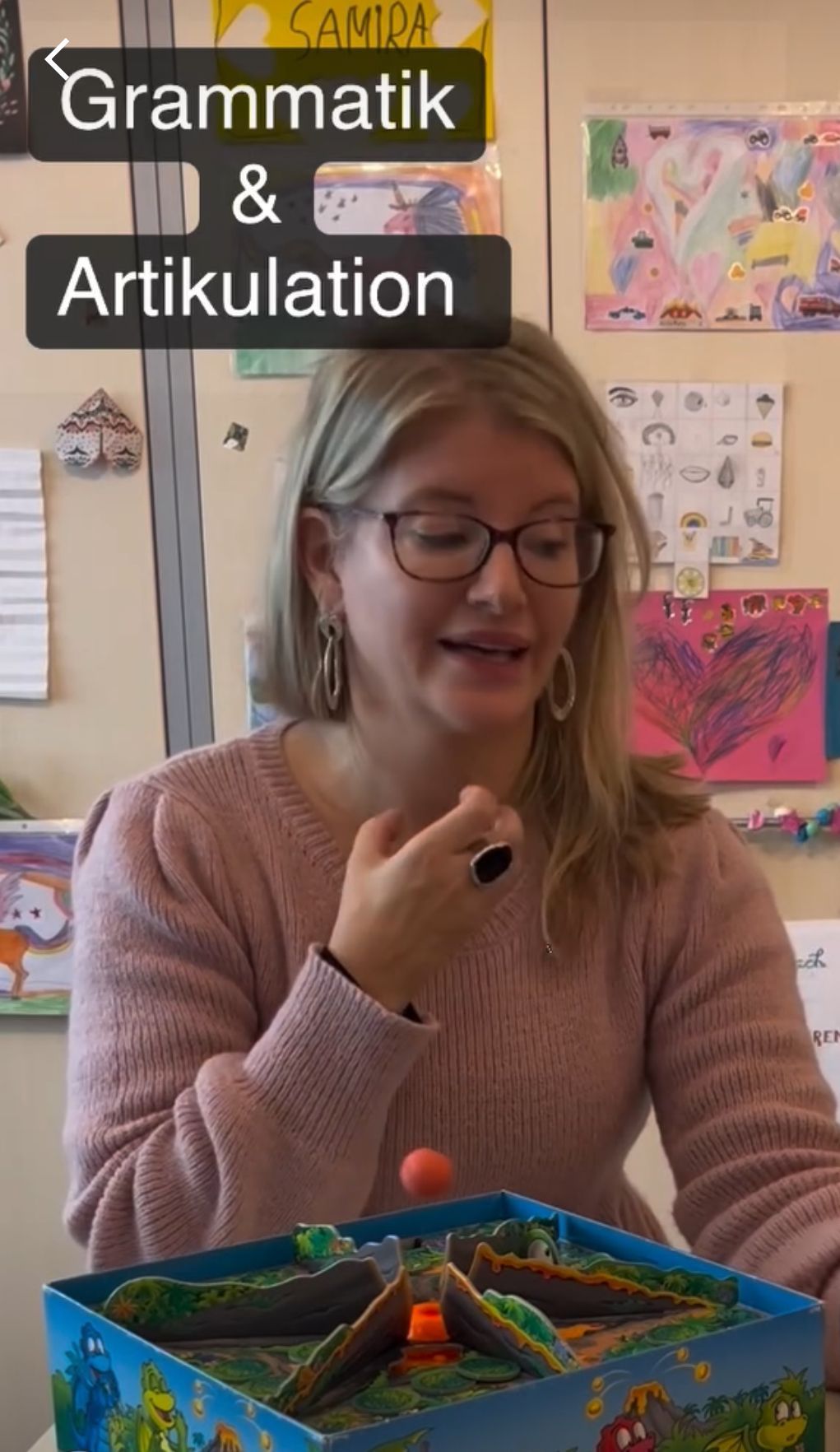

Stottern

Wir bieten individuelle Therapien zur Reduzierung von Stottern und zur Förderung flüssiger Kommunikation an.

Stimmstörung

Unsere Behandlungen zur Verbesserung von Stimmstörungen helfen dabei, eine klare und kraftvolle Stimme zu entwickeln.

Dyskalkulie

Für Dyskalkulie bieten wir gezielte Therapien zur Förderung mathematischer Fähigkeiten und zum Abbau von Rechenschwierigkeiten an

Artikulation

Unsere Artikulationstherapien unterstützen Kinder und Erwachsene dabei, ihre Aussprache zu verbessern und deutlicher zu sprechen.

Aphasie

Bei Aphasie bieten wir individuell angepasste Therapien zur Wiederherstellung und Verbesserung der Sprachfähigkeiten nach einer Hirnverletzung oder einem Schlaganfall an.

Logopädie: Freude am Sprechen fördern

Planthie bietet professionelle Rasenmähdienste in der Schweiz an. Unser erfahrenes Team von Gärtnern ist darauf spezialisiert, erstklassige Qualität und Ihre vollste Zufriedenheit sicherzustellen, und sorgt dafür, dass Ihr Rasen immer makellos ist. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren.

Legasthenie: Ursachen, Diagnose und Therapie

Legasthenie, eine Lese-Rechtschreib-Störung, stellt eine Hürde beim Erlernen der Schriftsprache dar. Typische Symptome sind Schwierigkeiten beim Buchstabenabruf, Vertauschen von Buchstaben (z. B. b/d, q/p) und ein verlangsamter Lesefluss. Diese Herausforderungen können auch in der mathematischen Sprache auftreten (z. B. 'Sätzli-Rechnungen').

Diagnose und Therapie

Nach einer differenzierten Abklärung, die den Fähigkeitsstand des Lese- und Schreibtempos sowie die auditiven und visuellen Fähigkeiten berücksichtigt, gliedert sich die Therapie in:

- Auditives und visuelles Seh- und Hörtraining (Brain-Boy-Training)

- Schriftsprachanalyse (Morpheme: Struktur der Worte)

- Konkretes Erarbeiten von Texten, mündlich und schriftlich, entsprechend dem Alter (z. B. Schatzsuch-Geschichten, Zaubertricks

- Einbezug des grammatischen Wissens in der Schule, angelehnt an den Schulstoff

Die Therapiedauer wird individuell festgelegt. Idealerweise umfasst die Aufbauphase wöchentliche Sitzungen von je 50 Minuten über 5 bis 7 Monate. Anschliessend folgt die Vertiefungs- und Automatisierungsphase mit Sitzungen alle zwei Wochen.

Spracherwerb bei Kindern: Merkmale und Therapie

Kinder mit diagnostizierten Spracherwerbsstörungen zeigen möglicherweise folgende Merkmale:

- Verdrehen oder Verkürzen von Sätzen

- Wortfindungsschwierigkeiten und Ersetzen von Wörtern durch ähnliche oder Umschreibungen

- Vermeiden von Blickkontakt oder Nichtbeachtung sprachlicher Regeln

- Eingeschränktes Verständnis der Sprache trotz normalem Hörvermögen

Diagnose und Therapie

Bereits im Kleinkindalter können Auffälligkeiten auftreten. Eine sensitive, kindgerechte logopädische Abklärung ist wichtig, um den Entwicklungsstand zu ermitteln und eine Diagnose zu stellen. Die Therapie ist stark praxisorientiert und orientiert sich an den Interessen des Kindes, um Sprachinputs erfolgreich zu integrieren.

Therapiedauer

Die Therapiedauer wird individuell festgelegt. Idealerweise umfasst die Aufbauphase wöchentliche Sitzungen von je 50 Minuten über 5 bis 7 Monate, gefolgt von einer Pause von ca. 2 Monaten. Danach folgt die Vertiefungs- und Kontrollphase mit Sitzungen alle 1–2 Wochen.

Stottern bei Kindern: Ursachen und Therapie

Zwischen 2 und 4 Jahren kann es normal sein, dass Kinder in ein Entwicklungsstottern geraten, bedingt durch die Herausforderungen des Spracherwerbs. Wenn jedoch Sprachverschlucker und Wiederholungen auftreten und das Kind dadurch beeinträchtigt ist, ist eine Therapie ratsam.

Diagnose und Therapie

Die Diagnose erfolgt individuell, und die Therapie zielt darauf ab, den Zugang zur Atmung und Sprache zu verbessern und Blockaden abzubauen. Das Ziel ist eine unauffällige Sprache.

Stimmstörung: Ursachen und Behandlung

Eine Stimmstörung äussert sich oft durch anhaltende Heiserkeit, Druckgefühl, ungewöhnliche Tonlage oder Lautstärke. Die Ursachen können sowohl funktioneller als auch organischer Natur sein, daher ist eine Untersuchung beim Hals-Nasen-Ohrenarzt erforderlich.

Therapie

Die Therapie ist äusserst vielfältig und individuell anpassbar, abhängig von der Art und Schwere der Stimmstörung.

Dyskalkulie: Herausforderungen im Zahlenraum und ihre Bewältigung

Kennzeichen der Dyskalkulie:

- Vertauschen von Zahlen und Schwierigkeiten mit 10er-Übergängen

- Probleme mit Mengenvorstellungen und Raumorientierung

- Herausforderungen bei der Merkfähigkeit und Reihenfolge

Diagnose und Therapie:

- Oft erfolgt eine Überweisung durch den schulpsychologischen Dienst

- Grundlage für die individuelle Therapie

- Therapieansätze umfassen: Aufbau mathematischen Wissens seit der 1. Klasse

- Erlernen von Reihen und Lernstrategien

Therapiedauer:

- Individuell festgelegt, idealerweise:Aufbauphase: 50-minütige Sitzungen pro Woche für 5–7 Monate

- Vertiefungs- und Kontrollphase: Sitzungen alle zwei Wochen

Artikulationsstörungen bei Kindern: Ursachen und Behandlung

Kennzeichen der Artikulationsschwierigkeiten:

- Schwierigkeiten bei der Bildung einzelner Laute und Lautkombinationen wie /sch/ oder /r/

- Ersetzen oder Auslassen von Lauten, z. B. /r/ durch /l/ oder Vokale wie ü durch u (z. B. "türe" statt "ture")

- Verwechseln von Artikulationsstellen, z. B. g statt d/t (z. B. "guet" statt "tuet")

- Mögliche kosmetische Auffälligkeiten wie unschön gebildete /s/ Laute, bei denen die Zunge deutlich zwischen den Zähnen zu sehen ist

Diagnose und Therapie:

- Artikulationstest zur Diagnose der problematischen Laute, z. B. durch gezielte Spiele

- Gemeinsame Entscheidung über Art und Umfang der Therapie in Zusammenarbeit mit den Eltern

- Frühe Intervention je nach Alter und Leidensdruck des Kindes

Therapiedauer:

- Individuell angepasst an den Schwierigkeitsgrad und das Alter des Kindes

- Aufbauphase: 30–50 Minuten pro Woche für 4–6 Monate, um die Grundlagen zu legen

- Kontrolle nach 1-1½ Monaten, Möglichkeit einer Weiterführungs- und Vertiefungsphase, um Fortschritte zu überprüfen und zu festigen

Aphasie: Ursachen und Behandlung

Aphasien und ihre Auswirkungen:

- Aphasien sind Sprachstörungen, die nach einem Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma auftreten können.

- Sie beeinträchtigen das Sprechen, Verstehen, Schreiben und Lesen - je nach Diagnose sind einzelne oder alle Bereiche betroffen.

- Dies hat weitreichende Folgen, da Betroffene nicht mehr verstanden werden und ihre Gedanken nicht artikulieren können, was die Kommunikation beträchtlich einschränkt.

Diagnose und Therapie:

- Die Diagnose erfolgt in der Regel im Krankenhaus oder in Rehabilitationszentren.

- Die Therapie basiert auf dieser Diagnose und berücksichtigt auch das bisherige Erfahrungsfeld des Patienten (Familie, Beruf, Hobbys, Alter, Fremdsprachenkenntnisse usw.).

- Die Therapie wird auf diesem Hintergrund aufgebaut und dem Patienten zugänglich gemacht.